Die Feurige!

13.12.2008 – 18.12.2008

HAWAII: BIG ISLAND

Säßen wir in einem Raumschiff und glitten in 182 km Höhe von Westen kommend in östlicher Richtung über die Weiten des Pazifiks, sähen wir nur Blau. Viel Blau. Doch dann, ein Klecks im Wasser. Von oben wirkt es wie Vogelkopf. Der Schnabel grün und braun, das Auge wie ein riesiges, tiefbraunes Loch mit dunkelgrünen Brauen, das Bäckchen tief-, pechschwarz. Dieses zerfurchte Schwarz zieht sich bis zum Hals und verschwindet im tiefen, unendlichen Blau des Pazifiks. Wir wären gerade über Big Island geflogen.

Big Island, die südlichste und mit Abstand größte der Hawaii-Inseln, ist die Quintessenz von all dem, was das Archipel Hawaii zu bieten hat: Lange weiße Sandstrände, kristallklare und tiefblaue Buchten, Regenwald, Wasserfälle, exotische Blumen und herrlich zwitschernde Vögel. Es klingt wie der Himmel auf Erden, ein Schlaraffenland, eine friedliche Oase. Nur eine Winzigkeit stört diese Ruhe: diese Winzigkeit ist eine der mächtigsten, zerstörerischsten und unbarmherzigsten Naturgewalten der Welt und auf Big Island zugange. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Seit mindestens 50.000 Jahren spuckt die Erde auf diesem Eiland ohne Unterbrechung glühend heiße Magma an die Oberfläche, die sich unter enormen Getöse, Explosionen und einer weit in den Himmel ragenden Dampfsäule ins Meer ergießt.

Big Island, die südlichste und mit Abstand größte der Hawaii-Inseln, ist die Quintessenz von all dem, was das Archipel Hawaii zu bieten hat: Lange weiße Sandstrände, kristallklare und tiefblaue Buchten, Regenwald, Wasserfälle, exotische Blumen und herrlich zwitschernde Vögel. Es klingt wie der Himmel auf Erden, ein Schlaraffenland, eine friedliche Oase. Nur eine Winzigkeit stört diese Ruhe: diese Winzigkeit ist eine der mächtigsten, zerstörerischsten und unbarmherzigsten Naturgewalten der Welt und auf Big Island zugange. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Seit mindestens 50.000 Jahren spuckt die Erde auf diesem Eiland ohne Unterbrechung glühend heiße Magma an die Oberfläche, die sich unter enormen Getöse, Explosionen und einer weit in den Himmel ragenden Dampfsäule ins Meer ergießt.

Big Island oder Hawai’i? Was ist was?

Big Island ist die größte aller 137 Inseln. Die Insel beansprucht 63% der gesamten Fläche des Bundesstaates Hawaii; auf ihr hätten alle anderen Inseln zusammengenommen bequem Platz. Und diese Größe haben wir dann doch unterschätzt. Zwar ist es im Vergleich zu Alaska oder Kanada eher beschaulich und überschaubar, doch sind die Distanzen länger, als es erst erscheint, die Straßen schmal und kurvig und ein Vorwärtskommen wie auf „the Autobahn with no speed limit“ oder einer normalen Bundesstraße nicht möglich. Die Insel ist mit einer Länge von 149 km, einer Breite von 122 km, einer Küstenlinie von 428 km und einer Fläche von 10.448 km² fast dreimal so groß wie die spanische Mittelmeerinsel Mallorca und immer noch deutlich kleiner als Korsika.

Auf Grund ihrer Größe hat die Insel den Namen „Big Island“ erhalten. Ruft man sich die Namen der anderen Inseln in Erinnerung – Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe und Nihau – fällt auf, dass der Name „Big Island“ im Vergleich nicht so recht ins Schema passt. Und es ist auch nicht der wirkliche Name. Der eigentliche, ursprüngliche Name ist Hawai’i – Namensgeber für den Archipel und den Bundesstaat. In den 1960ern und 1970ern, als immer mehr Besucher aus Festland-Amerika in den neuen Jumbo-Jets kamen, wuchs deren Verwirrung. Sie flogen nach Hawaii, landeten aber in Oahu/Honolulu. Wie war das möglich? Es soll sogar Reisende gegeben haben, die nach Waikiki wollten und zu ihrem Ärgernis auf Big Island ankamen. Das konnte so nicht weitergehen, das musste vereinfacht werden. Und da Hawaii halt die größte Insel ist, hat man sie kurzer Hand umgenannt: eben in Big Island. Der Reisende oder Reisenwollende muss sich nun fragen, ob er auf Hawaii oder nach Hawaii wollte.

Auf dem aktivsten Vulkan der Welt – der Kilauea Krater

Der Vulkan Kilauea mit seiner bescheidenen Höhe von lediglich 1.223 m ist ein echtes Unikum. Auf der einen Seite ist er der aktivste Vulkan der Erde und somit ein ideales Forschungsobjekt für Vulkanologen, auf der anderen Seite der einzige Vulkan der Erde, den man bequem mit dem Auto erkunden kann. Spazieren fahren auf den Naturgewalten. Sozusagen. Eigentlich ist diese Insel ein Hexenkessel, bestehend aus fünf Vulkanen: dem Kohala (erloschen), dem Mauna Kea (ruhend), dem Hualalai (ruhend, an dessen Flanke sind die meisten Hotels der Insel), dem Mauna Loa (aktiv) und dem Kilauea (mächtig aktiv).

Wir machen uns also auf den Weg in diesen Hexenkessel. In das brodelnde, zischende, dampfende, übel riechende und Lava spuckende Zentrum. Auf und in den Kilauea.

Über den Highway 11 geht es immer in Sichtweite des Meeres durch verschlafene Ortschaften, an kleinen Fischerdörfern vorbei durch eine vor Überfluss nur so strotzende Landschaft. Auf dem vulkanischen Boden wächst alles, was die Tropen zu bieten haben. Die Anfahrt zu dem aktivsten Hexenkessel der Welt gleicht einer Fahrt durch einen botanischen Garten. Wenige Kilometer hinter dem Ort Pahala mit seinen Macadamia-Nuss-Plantagen ändert sich die Landschaft schlagartig. Von Grün zu Schwarz und wieder zurück zu Grün. Erstarrte Lavaströme links und rechts der Straße. Teils ragen diese Lavawände einige Meter in die Höhe, und man kann gut erkennen, wie die Straße entweder hindurch gebaut wurde oder die Lava die Straße einst unter sich begrub und unter wahrscheinlich enormen Anstrengungen wieder freigelegt werden musste. Hinweisschilder geben Aufschluss darüber, wann hier jeweils Lava floss.

Am Visitor-Center legen wir den von allen Reiseführern empfohlenen ersten Stopp ein und erkundigen uns nach dem aktuellen Lagebericht: Welche Straße ist geschlossen, wo dürfen wir hin (und wo nicht), was gibt es zu beachten, und die alles entscheidende Frage: wo ist die Lava? Ein netter und sehr hilfsbereiter Ranger beantwortet alle Fragen bis auf eine, die, wo die Lava sei. Das sei schwer zu sagen. Sie fließt meistens unterirdisch durch Lavatunnel und sei somit nur an sehr wenigen Stellen sichtbar. Schade.

Ein kleines Stückchen weiter auf der Straße und wir erreichen das Ende der Fahnenstange. Seit Anfang 2008 ist die Crater-Rim-Road leider geschlossen. Eine gewaltige und ohrenbetäubende Gasxplosion riss am 19. März 2008 um 2:58 Uhr nachts einen neuen Krater im Inneren des Kilauea Kraters auf. Aus diesem treten nun unaufhörlich giftige und stinkende Gase aus. Heute noch wird Schwangeren, Rheumatikern und Menschen mit Atemschwierigkeiten der Zutritt zum Krater verwährt.

Wir haben derlei nichts und dürfen passieren. Der Parkplatz ist noch ein Parkplatz wie überall auf der Welt. Aber nur einige wenige Schritte davon entfernt stehen wir auf einer Aussichtsterrasse und schauen der Schöpfung direkt ins Auge. Es ist unbeschreiblich. Die Caldera ist 4 km lang, 3,2 km breit und 122 m tief. Zugegebenermaßen war die Caldera des Heleakala auf Maui größer, aber hier dampft und zischt es an allen Ecken und Enden. Direkt vor uns ist der Krater vom 19. März 2008, der Halema`uma`u mit einem Durchmesser von knapp 150 m und einer geschätzten Tiefe von ca. 300 m. Aus diesem Riesenloch steigt eine gigantische, hochgiftige Schwefeldioxidsäule in den wolkenverhangenen Himmel empor.

Eine Prozession von dampfenden Wasserkochern und James Michener

An unendlich vielen anderen Stellen im Krater zischen einfach Dampf oder andere Gase in kleinen Säulchen aus der Erde. Das Bild ist bizarr und anmutig zugleich. Diese vielen, kleinen Dampfsäulchen wirken wie eine Prozession von dampfenden Wasserkochern. Bis 1924 war der gesamte Boden des Kraters von einem blubbernden und brodelnden Lavasee bedeckt. Heute ist es eine lebensfeindlich wirkende, öde Landschaft, die jedoch von so atemberaubender Schönheit und Einzigartigkeit und gleichzietig Brutstätte neuen Lebens ist, dass es uns schwer fällt, die Blicke zu lösen.

Das Leben auf den hawaiischen Inseln hat einen langen und mühseligen Weg hinter sich. „One of the most significant days in the history of the island(s) came when a bird staggered in from some land far to southwest, bearing in its feathers the seed of a tree. Perched upon a rock, the bird pecked at the the seed until it fell away, and in the course of time a tree grew. 30.000 years passed, and by some accident equally absurd, another tree arrived, and after a million years of chances, after 5.000.000 years of storms ….., the island had a forest with flowers and birds and insects“ schrieb James Michener in seinem berühmten und 937 Seiten dicken Buch “Hawaii”.

An jeder Ecke, in jeder Dampfsäule, an jeder Verwerfung finden wir (für uns) neue Schönheiten und Einzigartigkeiten, die uns in ihren Bann ziehen, und wir können uns vorstellen, wie es vor Jahrmillionen nicht nur hier, sondern wohl überall auf diesem Erdball ausgeschaut haben muss. Der Blick in den Kilauea-Krater öffnet uns einen Blick in die Geburtsstunden dieses Archipels. Für den modernen Menschen ist eine solche Landschaft eine Sehenswürdigkeit, in dieser Art nicht mehr vorstellbar. Straßen, Häuser, Städte, Ackerbau, ja sogar die Wälder unterliegen heute einer vom Menschen gemachten Ordnung. Hier erleben wir das Chaos und die Anarchie der Natur.

An diesem unwirtlichen und erbarmungslosen und lebensfeindlichen Ort ist eine der mächtigsten Gottheiten des althawaiiischen Glaubens zu Hause. Pele, die Vulkangöttin. Ist der Berg ruhig, deutet dies dem Mythos nach darauf hin, dass Pele wohlgesonnen ist. Spuckt der Kilauea aber Lava, wird der Berg von Erdstößen erschüttert und vernichtet die Naturgewalt von Menschenhand Erschaffenes, so ist Pele erzürnt und straft.

Mit einer gegarten Hand durch Nebel, vorbei an versteinerten Wellen

Entlang dem Krater des Kilauea geht es abermals durch eine seltsam anmutende Landschaft. Teils ist diese vom Vulkanismus geprägt, schwarz und augenscheinlich tot. Wenige Schritte weiter finden wir sattes Grün, das scheinbar pralle Leben. An einigen Stellen steigt kochendheißer Dampf aus dunklen Erdlöchern und Spalten an die Oberfläche. Diese heißen und lebensspendenden Dampfsäulen entstehen dadurch, dass Oberflächenwasser durch Erdspalten in den heißen Untergrund gelangt. Dort verdampft es und steigt wieder nach oben.

Und dass diese Dämpfe heiß sind, hat Jakob mit seiner Veranlagung, alles mal getestet haben zu müssen, auch schmerzhaft zu spüren bekommen. Man könnte die Hand auch langsam dem Dampf nähern. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, die Hand einfach mal voll in den Dampf hineinzustrecken, um sie mit einem deutlich zu vernehmenden „Au, das ist aber auch sch…heiß.“ schnell wieder heraus zu reißen. Tinas „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ war dann auch deutlich, wenn nicht sogar deutlichst zu vernehmen. Wer ähnlich fühlen will, fülle daheim den Wasserkessel mit Wasser, warte, bis es schön dampft und halte die Hand kurz über der Wasserfläche in den Dampf. Für dieses Gefühl muss man nicht unbedingt bis nach Hawaii fliegen…

Und dass diese Dämpfe heiß sind, hat Jakob mit seiner Veranlagung, alles mal getestet haben zu müssen, auch schmerzhaft zu spüren bekommen. Man könnte die Hand auch langsam dem Dampf nähern. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere ist, die Hand einfach mal voll in den Dampf hineinzustrecken, um sie mit einem deutlich zu vernehmenden „Au, das ist aber auch sch…heiß.“ schnell wieder heraus zu reißen. Tinas „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ war dann auch deutlich, wenn nicht sogar deutlichst zu vernehmen. Wer ähnlich fühlen will, fülle daheim den Wasserkessel mit Wasser, warte, bis es schön dampft und halte die Hand kurz über der Wasserfläche in den Dampf. Für dieses Gefühl muss man nicht unbedingt bis nach Hawaii fliegen…

Über die Chain of Craters Road geht es die östliche Flanke des Kilauea bergabwärts Richtung Meer. Kaum haben wir einige wenige Höhenmeter abwärts überwunden, fahren wir in eine Wand aus Grau und Nass. Ein dicker, kalter und geheimnisvoller Nebel hüllt die Landschaft in ein Gewand, so undurchsichtig, dass es uns nicht wundern würde, wenn jetzt gleich einer der geheimnisvollen und zwergenhaften Menehune vor uns über die Straße huschen würde, mit Reinhold Messner im Schlepptau,auf der Suche nach dem Yeti.

Es geht vorbei an Kratern mit solch poetischen Namen wie „Keanakakoi, Puhimau, Ko’oko’olau, Hiiaka, Pauahi oder Aloi und Alai“. Wenigstens die Namen klingen schön, zu Gesicht haben wir keinen bekommen. Sie lagen dicht umhüllt vom Nebel in einer scheinbar endlosen Entfernung – auch wenn es vielleicht nur ein paar Schritte gewesen wären.

Da die Straße durch noch recht junge Lavafelder führt, bietet sich uns ein bizarres Bild: die in kleinen, sanften Wellen geflossene und ebenso erstarte Lava erscheint wie die Brandung am Meer – nur versteinert. Diese „Wellen“ wirken im dichten Nebel, als sei die Welt abrupt stehen geblieben. Erstarrt. Still. Stumm. Es ist so absolut still, kein Baum bewegt sich im Wind, kein Vogel singt, kein Bach rauscht, und nicht einmal das Hämmern der in der Ferne an die Küste peitschenden Wellen ist zu hören. Absolute Stille – absolute Einsamkeit.

Die Frage, was ist Schwarz, ein Plumpsklo und Puu Oo

Erst knapp über dem Meeresspiegel lichtet sich der Nebel, reißt sprichwörtlich auf, und vor uns breitet sich eine Landschaft aus, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ein tiefes, lang gezogenes und breites Feld aus Schwarz. Nur Schwarz. Unendlich viele Schattierungen von Schwarz.

Aber was oder wie ist Schwarz eigentlich? „Schwarz ist die Bezeichnung für eine Farbempfindung, welche beim Fehlen eines Farbreizes entsteht … dadurch erklärt sich die Bezeichnung von schwarz als unbunte Farbe, da ihm die Farbigkeit, die Buntheit fehlt.“ teilt uns das Onlinelexikon Wikipedia mit. Und „unbunt“ ist es in diesem Feld von Schwarz allemal. Nur ist es eben nicht ein Schwarz, es sind unzählige Variationen, Schattierungen von Schwarz. Im Münchener Haus der Kunst wurde im Rahmen der Ausstellung „black paintings 2006/2007“ unter anderem das bekannte Gemälde „Abraham“ von Barnett Newman ausgestellt. „Abraham“ ist eine Komposition aus Schwarz. Über die Ausstellung hieß es: „Die Betrachtung der schwarzen Gemälde erfordert dabei eine andere, neue Form des Sehens: trifft der Blick auf Schwarz, entsteht in der Konzentration ein differenzierteres, präziseres Sehen; Nuancen in Struktur und Farbe werden sichtbar. Die Unterschiedlichkeit des scheinbar Ähnlichen wird deutlich“.

Hinter diesen vielen „Schwarzen“ funkelt und blitzt in der Sonne der dunkelblaue, endlos erscheinende Pazifik. Zusammengenommen sind diese beiden Panoramen von eigenartiger, einzigartiger und einmaliger Schönheit. An diesem Ort sprudelte und gurgelte einst 2.000°C heißes Magma an die Oberfläche und walzte alles ihr in den Weg kommende nieder. Schleichend, heiß und erbarmungslos. Die durch das Lavafeld führende Straße wirkt wie ein Anachronismus.

An einer Schranke endet dieser Anachronismus dann auch überraschend. Hinter der Schranke findet sich ein kleines, verwahrlostes und schmuddeliges Visitor-Center, dessen Bilder alle vergilbt sind und dessen Karten von witzigen Frohnaturen mit so sinnigen Texten wie „The Smiths were here!“ oder „I came, saw and left“ vollgeschmiert sind. Als ob diese epochalen Aussagen auch nur einen interessieren würden. Über dieses Elend von Selbstverwirklichung und Verwahrlosung sollte die Lava mal fix fließen. Und auch das zum Himmel stinkende Plumpsklo könnte mal geleert werden. In der Nähe des Häuschens stinkt es wie 20.000 voll geschissene Babywindeln. Schade für einen solch wunderbaren Ort. Aber wir sind ja nicht des Plumpsklos wegen gekommen.

Einmal das stille Örtchen passiert, tauchen wir wieder ein in diese Wunderwelt aus Zerstörung und Schöpfung. Im strahlenden Sonnenschein spazieren wir die abgesperrte Straße bis zu ihrem Ende. Ein mächtiger Lavastrom hat die Straße an dieser Stelle einst überrannt und unter einer drei Meter dicken Lavaschicht begraben. Da sich der gesamte Abschnitt dieser Küste im sprichwörtlichen Einflussbereich des seit 1983 durchgehend aktiven und Lava ausspuckenden Puu Oo-Kraters befindet, hat man irgendwann einfach beschlossen, diese Straße nicht mehr frei zu räumen. Zu viel Aufwand, einer Sisyphosarbeit gleich.

Um den Kilauea und seine Caldera herum sammeln sich die Wolken annährend so schnell, wie sie der Pazifikwind – mit ein bisschen Glück – wieder wegblasen kann. Nachdem wir kurz die Sonne genossen haben, fängt es endlich wieder an zu regen. Schade, wir hätten noch ewig durch das schier endlose Lavafeld kraxeln können. Nach einem kurzen Ouvertüre mit leichtem Geniesel fängt es dann an, wie aus Kübeln zu schütten. Wir verstecken uns unter unseren zwei riesigen Regenschirmen und stapfen zurück zum Auto.

Von Hilo, der regenreichsten Stadt der USA und Sadaato

Die gesamte touristische Infrastruktur der Insel ist an deren Westküste konzentriert. Das wenig ansehnliche Städtchen Kailua-Kona bildet das geschäftige Zentrum und ist wohl auch der erste Ort, an dem ein jeder Hawaii-Besucher zuerst den Fuß auf diese Insel setzt, da sich hier mitten in einem riesigen Lavafeld (wo auch sonst) der Kona-International-Airport befindet.

Erwähnenswert ist, dass sich fast alle Sehenswürdigkeiten in den anderen Regionen der Insel befinden, so ziemlich genau immer zwei Fahrstunden vom Hotel entfernt. Egal in welche Richtung. Zum Kilauea-Krater waren es sogar schlappe 2 ½ Stunden – einfach. In den fünf Tagen auf Big Island haben wir letztendlich fast 1.700 km zurückgelegt (!)und die eine oder andere Stunde sind wir zu rhythmischen Ukulele-Klängen aus dem Autoradio durch die Landschaft gebraust.

Hilo, zweitgrößte Stadt des gesamten Bundesstaates mit ca. 40.000 Einwohnern (Honolulu, auf Platz 1 hat knapp 10-mal so viele), liegt ziemlich genau gegenüber Kailua-Konas an der Ostküste. Zwischen den beiden Städten liegt unüberwindlich der gigantische Vulkan Mauna Kea. 4.205 m ragt er in den blauen Himmel und ist somit der höchste Berg des gesamten pazifischen Raums. Ein Riese von Berg.

Nach den fast schon obligatorischen zwei Stunden Anreise treffen wir in Hilo ein. Der regenreichsten Stadt der USA, wenn nicht sogar der Welt! Zwischen 1949 und 2007 betrug die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge 3.245 mm! Wieso es bei diesem Regen die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates werden konnte, erschließt sich uns nicht. Gibt es doch so viele wunderbare Ecken auf dieser Insel, da muss man doch nicht gerade dort leben. Aber, wie immer, Geschmäcker sind eben unterschiedlich.

Nun hat Hilo einen weiteren, weitaus gefährlicheren Nachteil: die Bucht von Hilo (hawaiisch für Mondsichelbucht) ist für die maximale Zerstörungskraft eines möglichen Tsunamis gerade nur so geschaffen. Und bereits zweimal wurde Hilo im 20. Jh. von zerstörerischen, todbringenden Tsunamis heimgesucht: 1946 und 1960. Alleine diese beiden Tsunamis rissen 200 Einwohner der Stadt in den Tod. Auch in den Jahren 1973, 1979 und 1989 wurde die Stadt von solchen Flutwellen verwüstet. Der einzige Grund, warum es diesmal keine Todesopfer zu beklagen gab, lag an dem stetig verbesserten und perfektionierten Tsumani-Frühwarnsystem.

In Erinnerung an die beiden Tragödien von 1946 und 1960 haben engagierte Einwohner der Stadt das kleine, aber besonders sehenswerte Pacific-Tsunami-Museum ins Leben gerufen. Alle naselang berichtet einer der zahlreichen dort arbeitenden Freiwilligen von den Gefahren und den Ursachen für Tsunamis. In unserem Fall ist es der ca. 75jährige, japanischstämmige Sadaato. Sadaato erklärt uns ausführlich und detailliert, wie Tsunamis entstehen, warum die Hilo-Bucht bei Tsunamis besonders tückisch ist und dass die Wellen des Tsunamis von 1946 gute 5 -7 m hoch waren. Die sagenhafte Zerstörungskraft eines solchen Tsunamis reißt alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Häuser, Bäume, Autos, Menschen. Einfach alles.

Mit uns zusammen lauscht noch eine Gruppe älterer amerikanischer Herrschaften, die, wie sie allen lautstark und mit Stolz erfüllter Brust mitteilen, auf einem Kreuzfahrtschiff hier angekommen sein. Ja super, sagen wir! Sadaato, ein wirklich sehr netter und engagierter Freiwilliger, versucht nun das vermittelte Wissen zu testen. Und stellt eine Frage. Was wir denn machen würden, wenn jetzt ein Tsunami kommen würde? Hmmm, grübel, grübel, denk, denk. Ja, äh. Hmmm. Und dann prustet eine Dame aus der Gruppe der älteren amerikanischen Herrschaften die Antwort heraus: Ja, logisch, in den zweiten Stock gehen! Sadaato, Überlebender beider Tsunamis, schaut die gute Frau entgeistert an. Hä???? Und fragt sich, warum er sich hier überhaupt den Mund fusselig geredet hat, und denkt sich: Soll die mal in zweiten Stock, ich laufe lieber den Berg hoch.

Verwüstung, Tod und ewige Liebe

Wir streunen noch ein wenig durch das kleine Museum, schauen uns alte Fotografien der beiden Tsunamis an, lesen Geschichten Überlebender, wovon eine besonders rührend ist: Eine junge Dame, neu auf der Insel angekommen, ist an jenem 1. April 1946 mit einem charmanten, ebenfalls jungen Mann verabredet. Dann trifft der Tsunami die Stadt. Die junge Dame rettet sich auf ein Hausdach, zusammen mit einer Freundin. Die zweite, mächtigere Welle kommt, zerstört das Haus, und die junge Dame muss mit ansehen, wie ihre Freundin ertrinkt. Panisch ergreift sie ein Stück Balken und wird, zu ihrem Entsetzen, sofort von dem abfließenden Wasser auf die offene See hinaus gezogen. Stundenlang treibt sie dort, die Strömung zieht sie immer weiter hinaus. Mit dem Leben abgeschlossen, gibt sie die Hoffnung auf, ist bereit zum Sterben. Doch plötzlich hört sie eine Stimme. Es taucht ein kleines Boot auf, der Mann darin zieht sie heraus und somit in Sicherheit und zurück ins Leben. Die junge Dame und der junge Mann trauen ihren Augen nicht. Es ist just der Mann, mit dem die junge Dame eigentlich am Abend ein Date gehabt hätte. Happy End für diesen Tag, und bald wurde groß Hochzeit gefeiert.

Als regenreichste Stadt der USA wird Hilo seinem Ruf treu, und es schüttet, wie man es nur aus der Dusche kennt. Unterwegs in den Tropen!

Aber wenigstens kommt das Wasser nur von oben und nicht auch noch vom Meer.

Die Königin der Nüsse, im Orchideensupermarkt und Lavabäume

Hinter Hilo bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick: ein sechsspuriger Highway. Die zweitgrößte Stadt der Hawaii-Inseln hat sich, man könnte es glauben, ihren Status in Asphalt gießen lassen. Zwar ist diese „Prachtstraße“ nur wenige Kilometer lang, aber immerhin. Eine Autobahn durch den Regenwald. Irgendwie komisch, aber wahrscheinlich haben die Einwohner dieser Inseln auch das Bedürfnis, schnell von A nach B zu kommen, wobei A die Stadt Hilo ist und B eine kleine Ansammlung bunter, im dichten Wald versprenkter Häuser. Die Einheimischen haben sicher denkbar wenig für die romantischen Anwandlungen europäischer Besucher übrig, die es umso herrlicher finden, je kleiner die Straße ist. Man stelle sich das mal vor: von Hamburg nach München über die Landstraße. Das fänden zwar sicher Heerscharen von amerikanischen und japanischen Touristen romantisch und entzückend, wir aber wahrscheinlich weniger.

So sind es wirklich nur wenige Fahrminuten von Hilo bis zu einem eher unbekannten Weltmarktführer. 800.000 „Produktionsstätten“ hat die Firma Mauna Loa. Vorbei an unzähligen dieser „Produktionsstätten“ geht es zur „Endmontage“. Aber wer oder was ist Mauna Loa? Weltgrößter Produzent von was? Mauna Loa ist der Produzent von Macadamia-Nüssen! Seit den 1950ern werden diese Nüsse, die ursprünglich aus Australien kamen als die feinsten und wohlschmeckendsten aller Nüsse hier angebaut. „Kindal Kindal“ nannten die australischen Aborigines diese Nuss, die ihnen eine leckere, eiweiß- und fettreiche Nahrungsquelle war. Aufgrund ihres extrem schwierigen Anbaus – eigentlich sind die Macadamia-Ternifolia Bäume wildwachsend und nur unter großen Anstrengungen in Plantagen anzupflanzen – gelten sie als die feinsten und teuersten Nüsse der Welt. Daher wohl auch die Bezeichnung „Königin der Nüsse“.

Über eine erhöhte Plattform können wir dabei zuschauen, wie diese edlen Nüsse gewaschen, sortiert und schließlich verarbeitet werden. Mit Schokolade überzogen, geröstet oder mit den verschiedensten Obstsorten als Mix. Und all das in Handarbeit. Auch wenn wir immer ganz genau geschaut haben, so haben wir doch keinen der Arbeiter mal ne Nuss schnabulieren gesehen … das muss Selbstdisziplin sein. Unsere gekaufte Packung überlebt den Tag nicht.

Japaner scheinen Orchideen zu lieben. Auf jeden Fall hat es den Anschein, da in den Akatsuka-Orchid-Gardens alles primär auf Japanisch beschildert ist. Neben der Kasse finden wir sogar einen Zettel, der die verschiedenen Denominationen der US-Münzen, deren hiesigen Wert und Gegenwert in Yen zeigt. Über diesen Orchideen-Garten sagt der Reiseführer: „in diesem 2 ½ ha großen Garten … ist eine Vielzahl von Orchideen zusammengetragen worden.“ Nun sei es jedem selbst überlassen, was er sich darunter vorstellt. In Wirklichkeit ist es ein riesiges Gewächshaus, in dem Unmengen verschiedener Orchideen fein säuberlich in Regalen stehen. Mit einem Preisschild in Dollar und Yen! Ein bisschen erinnert es an einen Dehner-Gartenmarkt. Halt nur mit Orchideen. Auch wenn es nicht ganz so ist, wie wir es uns vorgestellt haben, ist es schier unglaublich, wie viele verschiedene Orchideenarten es gibt (etwa 1.000 Gattungen mit bis zu 30.000 Arten). Manche sind herrlich bunt, in strahlenden Farben, andere scheinen wie Blumen gewordene Insekten und wiederum andere sind so fein, filigran und exquisit, dass sie eher an ein Kunstwerk denn an eine irgendwo sicher auch wild wachsende Pflanze erinnern.

Nach dieser Farbenpracht, Filigranität und Schönheit muten die bizarren Lavaskulpturen im Lava-Tree-State-Park gespenstisch, fast beängstigend an. In diesem kleinen, aber ganz wunderbaren Park werden wir am Eingang gewarnt, die markierten Wege nicht zu verlassen, da man sonst in Schlitze und Spalten fallen könnte. „Stay on Trail – dangerous earth cracks in Park area!“. Und befolgst du diese Anweisung nicht, kommt Mephistopheles und verschleppt dich in die Hölle. Zu den Sündern, Schurken und Warnschildermissachtern!

Diese Lavabäume entstanden während einer Eruption im Jahre 1790. Schnellfließende, dünnflüssige Lava erreichte den Wald von Ohia-Bäumen. Die im Verhältnis eiskalten Bäume kühlten die Lava schlagartig ab, so dass um diesen harten, abgekühlten Stamm die weiterhin kochende heiße Lava ab- und weiterfloss. Nachdem die komplette Lava abgeflossen war, blieben die „verlavaten“ Bäume als stille Monumente der zerstörerischen Naturgewalten stehen.

Die Saddle Road – auf der Straße ins Verderben

Die Insel Hawaii ist reich an Gegensätzen. Herrliche feine und goldfarbene Sandstrände, kochendheiße, alles vernichtende Lavaströme, üppige, dichte und vom Vogelgezwitscher erfüllte Regenwälder und ein echtes Rätsel der Wahrnehmung: die Saddle Road zwischen Waimea und Hilo! Auf allen Landkarten von Big Island, in allen Reiseführern, in allen Visitor-Centern, in den Hotels und allen voran von unseren Freunden der Mietwagenverleihfirmen wird ausdrücklich vor der Befahrung dieser Straße gewarnt, abgeraten, ja sogar deren dämonische Gefährlichkeit in schauderhaften Vergleichen dargestellt. Was muss das für eine Straße sein? Man ist versucht zu glauben, es handle sich um die Straße ins Verderben, einen von Monstern, Panzern und missmutigen Halbgöttern umgepflügten Weg ins Nirgendwo.

Wie dem auch sei. So schlimm wird das schon nicht werden. Das erste Drittel der Straße ist dann auch wie beschrieben – halt für amerikanische Verhältnisse. Eng, kurvig und ein bisschen holprig, jedoch geteert. Aha! Und hinter einer Kuppe, einer Fata Morgana gleich, können wir unseren Augen nicht trauen. Die Beschreibungen – alle falsch, schlicht die Wahrheit verleugnend. So etwas gibt es ja gar nicht. Unbefahrbar. Was wir hier sehen, ist so ziemlich das Beste, was wir auf unseren bisherigen, inzwischen fast 40.000 km im Auto verbrachten Reise gesehen haben. Ein Musterbeispiel an Straße. Dreispurig, ohne Löcher, an keiner Stelle geflickt. Fast schon eine Rennstrecke. Etwas verdutzt schauen wir uns an und geben mächtig Gas. Über 100 km/h sind wir schon lange, sehr lange nicht mehr gefahren. Im Rausch der Geschwindigkeit.

Vom Strand zum Rodeln in den Tropen

Nach gut der Hälfte der Distanz geht es links ab auf einen Riesen von Berg, den Mauna Kea. Uah! Und da soll eine Straße hoch führen? Ungläubig fahren wir die ersten Serpentinen hinauf. Und schließlich bis auf eine sauerstoffarme Höhe von über 4.000 m.

Mauna Kea oder der „weiße Berg“ ist der höchste Berg im Pazifik. 4.205 m hoch. Rechnet man den unterseeischen Sockel von 5.996 m oben drauf bzw. unten drunter, kommt man auf die sagenhafte Höhe von 10.201 m! Da der Mauna Kea vom Meeresboden aus gewachsen ist, ist er nach dieser Messung (absolut gerechnet) der höchste Berg der Erde. Sind wir ehrlich, und der Wissenschaft kann man ja nichts vormachen: wir stehen auf dem höchsten Berg der Welt! Ende Gelände, das ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Wir, Jakob und Tina, stehen auf dem höchsten Berg der Welt. Schlappe 1.353 m ist der Mauna Kea höher als der Mount Everest. Dieser Unterschied entspricht in etwa der durchschnittlichen Höhe eines europäischen Mittelgebirges.

Mauna Kea oder der „weiße Berg“ ist der höchste Berg im Pazifik. 4.205 m hoch. Rechnet man den unterseeischen Sockel von 5.996 m oben drauf bzw. unten drunter, kommt man auf die sagenhafte Höhe von 10.201 m! Da der Mauna Kea vom Meeresboden aus gewachsen ist, ist er nach dieser Messung (absolut gerechnet) der höchste Berg der Erde. Sind wir ehrlich, und der Wissenschaft kann man ja nichts vormachen: wir stehen auf dem höchsten Berg der Welt! Ende Gelände, das ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Wir, Jakob und Tina, stehen auf dem höchsten Berg der Welt. Schlappe 1.353 m ist der Mauna Kea höher als der Mount Everest. Dieser Unterschied entspricht in etwa der durchschnittlichen Höhe eines europäischen Mittelgebirges.

Und hier liegt Schnee. Der Mauna Kea ist im Winter schneebedeckt. Richtiger, echter Schnee. Keine Schneekanonen, kein Fake, keine Illusion. Schnee in den Tropen. Wie Puderzucker liegt das Weiß auf der von Erosion und vulkanischer Aktivität abgerundeten Kuppe. Hier kann man Skifahren. Ok, es gibt natürlich keinen Lift. Und, kleines Problem am Rande, unsere Ski liegen, in eine Kompostierfolie eingewickelt, festgezurrt auf dem Dach von Knut und eben jener steht, so hoffen wir auf jeden Fall, am Flughafen von L.A.

Jakob kann es sich dennoch nicht verkneifen. Irgendwie muss der Schnee bezwungen werden. Nur wie?

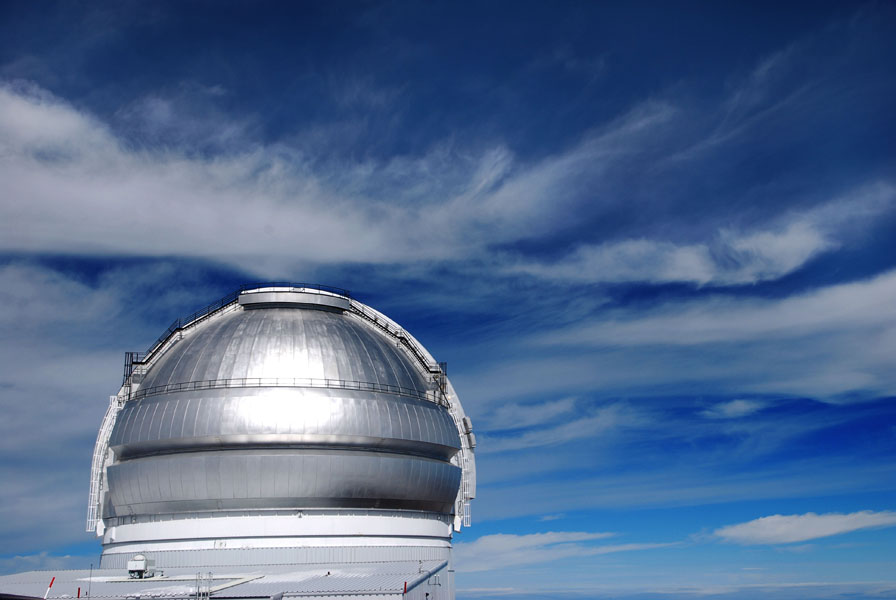

Der Gipfel des 4.205 m hohen Vulkans Mauna Kea beherbergt eine stattliche Ansammlung von Observatorien. Diese 2 km² große Gipfelregion wird auch als „Astronomy Precinct“ bezeichnet. Die Lage, Höhe und Klarheit der Luft haben dafür gesorgt, dass im „Astronomy Precinct“ inzwischen 2 Milliarden Dollar in die verschiedensten Sternenguckerle investiert wurde. Diese inzwischen 12 Teleskope mit Linsendurchmessern zwischen 0,6 und 15 m bilden zusammen eines der bedeutendsten astronomischen Observatorien der Gegenwart. Weltweit.

Von diesen futuristisch anmutenden Gebäuden hat man einen wunderbaren Blick ins Tal, in die Umgebung und auf den wirklichen Gipfel. Was, wir sind noch nicht ganz oben? Das kann, darf und soll nicht sein. Schwer bepackt – mit Fotoausrüstung und was man so dabei hat – machen wir uns auf den Weg. Keiner von uns beiden war jemals in seinem Leben vorher in einer solchen Höhe. Sicher wird man nicht höhenkrank, aber nach ein paar hundert Metern, erst steil bergab und ebenso steil wieder bergauf, erreichen wir den Gipfel und sind reichlich aus der Puste. Schnaufen wie Brauereigäule nach dem Festtagsumzug. Japsend und pustend stehen wir nun endlich, wirklich und von unseren eigenen Füßen hochgetragen auf dem Gipfel. Und, wir sagen es gerne noch einmal, auf dem höchsten Berg der Welt!

Doch zurück zu Jakob und dem Schnee. Beim Abstieg vom Gipfel hat er das Rodeln, um ehrlich zu sein, recht erfolglos auf einer Plastiktüte probiert. Jakob versank einfach, Po voraus, im weichen, matschigen Schnee. Nicht besonders ruhmreich für einen Bezwinger des höchsten Berges der Welt. Ein paar Zentimeter gerutscht und stecken geblieben. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wir versuchen die Geister der Ahnen anzurufen, auf dass sie uns eine zündende Idee schicken. Und sie tun es. Im Kofferraum liegt ja dieser Pappkarton der inzwischen fast aufgebrauchten 24 Flaschen Wasser. Und das Ganze ist ja immer in einem recht feste, stabile Plastikfolie eingeschweißt. Das müsste klappen. Ein Stückchen weiter den Berg hinab scheint der perfekte Rodelberg gefunden. Jakob kraxelt hoch, setzt sich auf das Ding aus Karton und Plastik. Und ist unter grellem Gejodel auch schon wieder unten. Das klappt. Und noch einmal. Und noch einmal. Mit eiskaltem und klitschnassem Hintern geht es wieder ins Tal.

Wir fliegen in die Luft

6 Uhr aufstehen, 7 Uhr im Auto und um 8:15 Uhr steigen wir in die Luft. In einem Bell 407 Hubschrauber mit Steven als Pilot. Steven, seit drei Jahren als Pilot der US Marines im Ruhestand, ist schon an zahlreichen Krisenherden dieser Erde umhergeflogen. Irak 1990 und 2003 und Afghanistan. Seine enorme Erfahrung und sein militärisches Training zahlen sich aus. Im Gegensatz zum letzten Rundflug auf Kauai holpert es diesmal gar nicht (obwohl es deutlich windiger ist), auch hat Steven ein anderes Gefühl für Geschwindigkeit. Auf Kauai ging es eher darum, möglichst viel Strecke in möglichst kurzer Zeit abzufliegen. Zack Zack! Diesmal gilt es, mehr zu sehen und dafür vielleicht das eine oder andere auszulassen. Steven erläutert an Hand einer topographischen Karte die Route, fragt, ob es spezielle Wünsche gäbe, und erklärt uns die Benutzung des Aloha-Beutels. Alles, nur bitte nicht auf die Armaturen kotzen. Ok.

Wir haben uns einen guten Tag ausgesucht. Kaum Wolken am Himmel, sogar der Kilauea soll wolkenfrei sein, der Mauna Loa liegt in der warmen Morgensonne. Mit diesen Aussichten heben wir ab. Ab zu einem Rundflug, so schön und einzigartig, facettenreich, geschichtsträchtig und paradiesisch, dass es uns die Stimmen verschlägt. Einem jeden, der auf die Hawaii-Inseln kommt, und sollte es nur ein einziger Tag sein, können wir nur empfehlen, sich im Heli über diese Wunderwelt voll Mystik, Exotik, Brutalität und Einzigartigkeit schaukeln zu lassen. Es ist wie der sagenhafte Ritt in eine fremde Welt auf einem fliegenden Teppich.

Obwohl es verboten ist, fliegen wir über den Gipfel des Maua Loa. Kein Futzelchen Wolke weit und breit. Nur am Horizont ein Schleier aus Weiß. Der schneebedeckte Gipfel, mit kleinen Kratern durchsetzt und aus dem Schnee ragenden Lavabrocken, wirkt aus der Luft wie ein gigantischer Streuselkuchen. Mit einem Überzug aus Puderzucker. Ob Apfel- oder Zwetschgenstreusel spielt keine Rolle. Der mächtige, breite Krater des Mauna Loa wird von einer fast schon geometrisch wirkenden Caldera umrahmt. Die steil abfallende Innenseite der Caldera strahlt in einem tiefen Rot, einem kräftigen Orange, durchzogen von Schwarz, Grau und einer Melange aller dunklen Farben des gesamten Farbspektrums.

Es gibt zierliche, liebliche Landschaften, Kulturlandschaften, romantische, die Sehnsüchte weckende Landschaften. Doch dann gibt es darüber hinaus diese Landschaft: unwirtlich, fremdartig, urzeitlich, auf Grund ihrer bizarren Beschaffenheit so faszinierend, überwältigend, von dramatischer Schönheit und auf eine bestimmte Art und Weise unbegreiflich. Im Schatten des Kilauea landen wir. An einer unbefahrenen Kreuzung. Es scheint, dass hier schon lange niemand mehr fuhr. Das Grün überwuchert die Ränder des grau-schwarzen Teerbandes. Wo einst Busse, Autos und LKWs unter großem Getöse durch den Wald sausten, kriechen heute ein paar Raupen gemütlich über den warmen Boden, Schmetterlinge lassen sich nieder und pausieren.

Es ist eine solche Ruhe, dass es uns fast aus den Socken reißt, als auf einmal hinter uns ein Hund bellt und ein freundliches „Hi Guys“ durch die Stille dröhnt. Es ist Jack. Mit seinem schwarzen, riesigen Labrador.

Jack lebt hier alleine. Mutterseelenallein. Alle Zufahrtsstraßen sind von unzähligen Lavaflüssen verschüttet und unpassierbar (gemacht worden). Jacks einziger Weg hinaus ist zu Fuß. Bis zur nächsten Straße, befahrenen Straße, sind es gute 2 Stunden Fußmarsch. Wann er denn das letzte Mal mit dem Auto hierher kommen konnte? Oh, das liegt lange zurück. Bis vor ein paar Jahren sei es wenigstens noch mit einer Motocross-Maschine gegangen. „Aber über die Lava brauchst du gar nicht fahren, das schlitzt den besten Reigen in Nullkommanix auf“, erzählt er. Mit einer solchen Trockenheit und Lässigkeit, wie es wahrscheinlich nur ein Mensch kann, neben dessen Haus in einem Abstand von etwa 400 m im März 2008 ein mächtiger Lavastrom vorbeifloss. Evakuiert? Nein, die Lava sei langsam geflossen. Wäre sie näher gekommen, wäre er halt zur Straße gegangen, hätte ein Auto angehalten und sich zu Freunden bringen lassen. Nein, er ist geblieben. Mit einer Flasche Bier in der Hand habe er sich die glühende Lava nachts angeschaut – von der Terrasse aus.

Von Jacks Haus geht es über das Lavafeld vom März 2008. Wir beide, noch etwas ungläubig, fragen sowohl Steven als auch Jack, ob das wirklich sicher sei. Wollen ja schließlich nicht verschmoren. Ja, ja. Der Hund läuft ja auch drüber. Und der hat schließlich extrem sensible Pfoten. Nun denn. Nachdem wir diesen Lavastrom überquert haben, gelangen wir zum Lavastrom vom September 2008 (es ist Dezember 2008)! Und wie sicher ist dieser zum Drüberlaufen? Passt schon, eingebrochen sei noch keiner. Aaaha?! Ach ja, der Hund. Da vorne. Schau. Der läuft ja auch drüber. Sind wir erleichtert.

Die von der Lava geschaffenen Formen sind einzigartig schön. Und seltsam. Teils sind es Stein gewordene Wellen, teils riesige, dunkle, scharfkantige Brocken. Ist die Lava grob, scharf und kantig, dunkel und rau, wenn es wie ein frisch gepflügter Acker wirkt, dann wird diese Lava hier Aa genannt. Machen das nicht kleine Babys in die Windel?

Dank Jacks Hilfe finden wir ein Loch in der Lava. Enormer, ätzender, beißender Gestank kündigt es an. Weht einem dieser Gestank direkt in die Nase, glaubt man fast zu ersticken, muss heftig husten. Odel ist ein Wohlgeruch dagegen. Wir blicken in das Loch. Und wissen, am Ziel der Suche zu sein. Unter unseren Füßen fließt in einem Lavatunnel 2.000 °C heiße Lava. Magma, aus dem Inneren der Erde. Es ist ein beängstigendes und beglückendes Gefühl zugleich. Die Decke des Lavatunnels, auf der wir stehen, glüht unten noch. Es ist deutlich zu sehen. An der Oberfläche ist sie erstarrt und fest – so hoffen wir. Bei dem Blick in das Loch kommen einem Gedanken an die Hölle, an das vom Christentum gepflegte Bild eben dieser. Heiß soll es da sein. Der Teufel schmeißt einen ins Feuer. Sollte es die Hölle wirklich geben – so könnte es dort ausschauen.

Wir schmeißen Steinchen in den Lavafluß und staunen nicht schlecht. Die Lava fließt so unheimlich schnell, Jack sagt mit ca. 50 – 60 km/h, dass wir es kaum schaffen, dem Steinchen mit den Augen zu folgen. Erst einige Steinchen später, die Wurftechnik verfeinert, gelingt es uns. Jack und Steven unterhalten sich über dies und das. Wir stehen staunend, bewundernd, glücklich, schwitzend (es hat in der Nähe des Lochs gute 60°C Lufttemperatur) und überwältigt vor dem Loch. Und schauen hinein. In fließendes Gestein. 60 km unter Erde begann es, sich seinen Weg nach oben zu suchen, und nun stehen wir keine 5 m darüber. Über fließendem, glühendenm, 2.000°C heißem Gestein.

Die Erlebnisse, das auf diesem Flug Gesehene und Erlebte sprengen unsere Vorstellung. Unsere Vorstellung davon, was wir sehen würden. Vollkommen elektrisiert, begeistert und fasziniert schweifen die Blicke über den so fremdartigen Erdboden, zum Horizont und zurück. Jeder Blickwinkel öffnet uns neue, einzigartige Aus- und Einblicke.

Über eine sich ständig wechselnde Landschaft fliegen wir zurück. Anfangs noch über dampfende und sich behäbig bewegende Lavafelder. Später über sattes Grün, hohe Wasserfälle, leuchtendes Meeresblau, steile Küsten, verschlafene Ortschaften. Kurz vor der Landung werfen wir einen letzten Blick zurück. Einen Blick zurück aus der Perspektive der Vögel. Zurück über den Gipfel des Mauna Kea und des Mauna Lea.

Das eben Erlebte, nun Erinnerung. Und was für eine!